デジタル広告の罠─ “接触直後”の効果計測だけでブランド広告は正しく評価できるか?

小島 功(こじま こう)

株式会社AbemaTV ビジネスディベロップメント本部 プロダクトマーケティングスペシャリスト

2003年にサイバーエージェントに入社し「アメブロ」のデザイン制作やマネタイズ業務などに携わる。2016年より「ABEMA」の広告商品開発や価値証明を担当し、2019年より広報業務も兼任。

デジタル広告は歴史的に刈り取りの役割を求められることが多かった流れからか、ほとんどのケースにおいて“接触直後”の調査結果のみが効果として判断されることが多い。

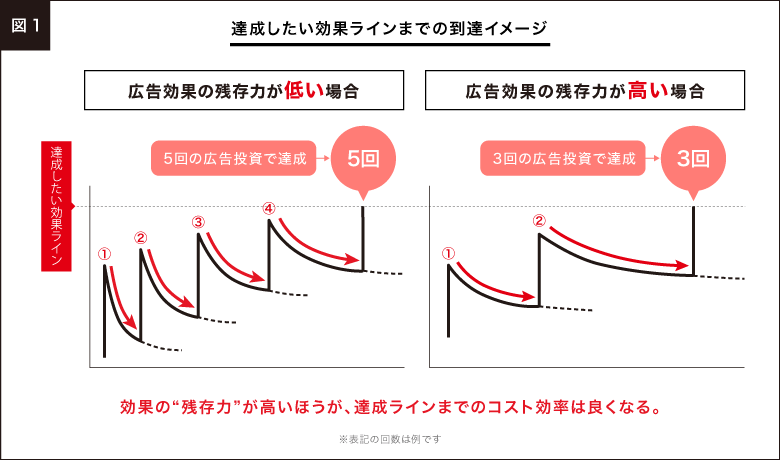

短期的な獲得施策やクリエイティブ検証であれば問題ないが、低関心層も含め多くの人に対しブランドへの関心・関与を高めることを目的とする場合、指標によっては一定以上の接触機会と時間を要することがあるため、“接触直後”はもちろんその後の効果の“残存力”を見極めることもコスト効率を高めるための有効な視点だろう。

時間経過による効果差の開き

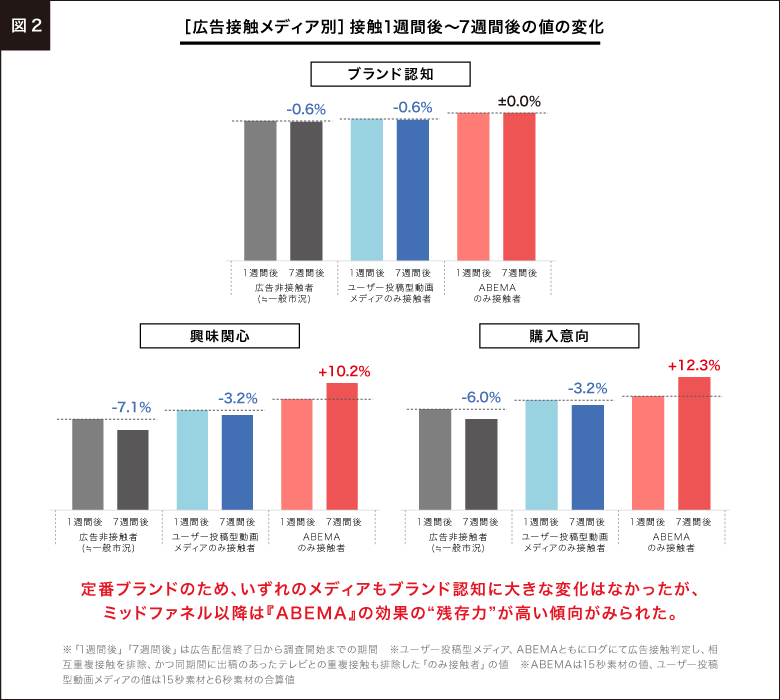

ある食品ブランドが『ABEMA』と『ユーザー投稿型動画メディア』に同じ内容の動画広告を同時出稿した際に、広告配信終了から[1週間後]と[7週間後]の2回にわたりブランドリフト調査を実施しその変化をみたケースを紹介しよう。

商材が著名な定番ブランドだったためブランド認知についてはいずれの接触パターンも高い水準のままほぼ変化はなかったが、一方でミッドファネル以降の指標については、広告非接触者と『ユーザー投稿型動画メディア』での広告接触者の値が時間の経過とともに下がっていたのに対し『ABEMA』での広告接触者は逆に高まっていたという結果がみられた。つまり、このケースにおいては『ABEMA』のほうが効果の“残存力”が高かったということだ。

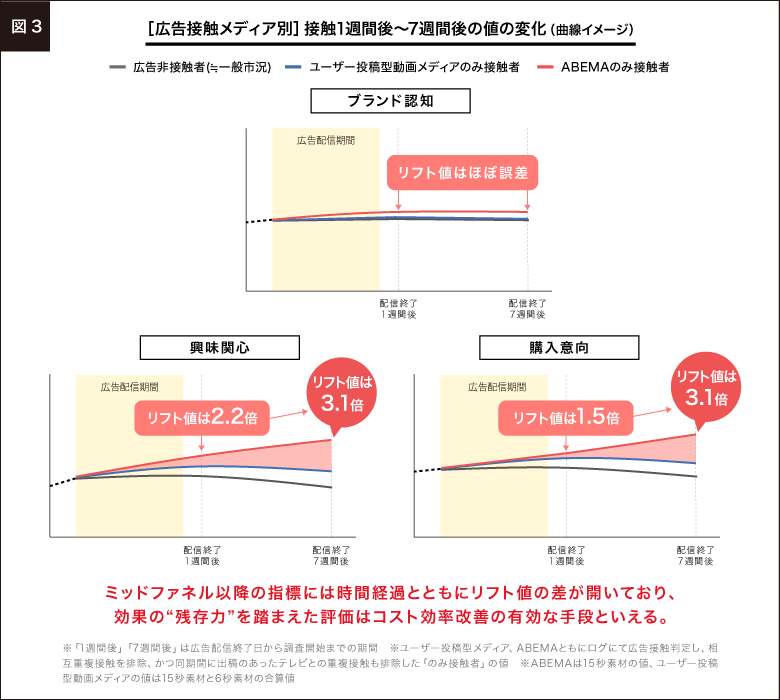

効果の差がよりわかりやすいように、[図2]の各指標の変化を曲線イメージにしてみたのが[図3]だ。

ミッドファネル以降の指標について、広告接触直後の時点では『ABEMA』のほうがリフト値が1.5~2.2倍高いという評価になるが、一定期間が経った時点ではその差が3倍以上に変化しており、“どの時点で評価するか”でその先の投資効率の見極めに違いが生じる場合があることがわかる。

つまり、低関心層も含め多くの人に対しブランドへの関心・関与を高めることを目的とした広告においては、このような効果の“残存力”の差を踏まえた長期視点での評価もコスト効率改善に向けた有効な手段といえるだろう。

効果の“残存力”の差の要因は何か

ブランド認知はいずれもほぼ変わらず維持されている中で、ブランドに対する意欲が時間の経過とともに長期的に醸成・累積されるケースもあれば、目減りしてしまうケースもあるのは何故だろうか?

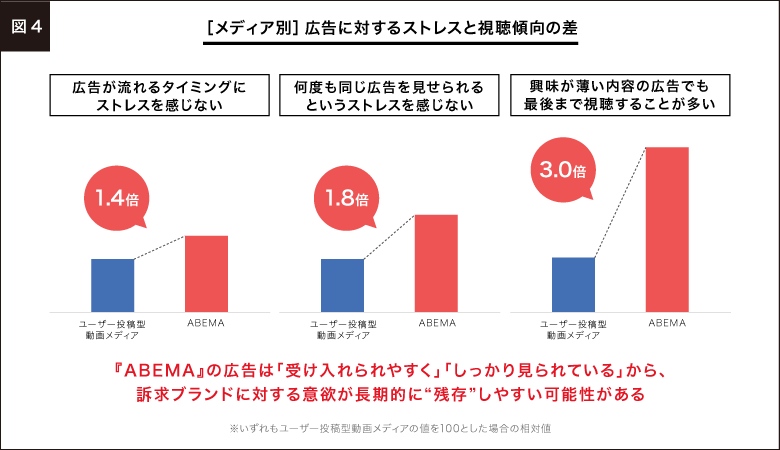

あくまで仮説だが、以前の記事でも紹介したとおり、『ABEMA』と『ユーザー投稿型動画メディア』との間には「受け入れられやすい状態」で「しっかり見られている」かどうかという点で広告に対するユーザーの印象に大きく差があり、それが無意識のうちにブランドに対する意欲の“残存”の差を生じさせている可能性も考えられる。

この相関性については今後さらなる調査をしていくが、「しっかりと見てもらえる広告」に投資することの優位性を示唆している事例といえるだろう。

「本質的な投資」の実現に向けて

現状以上の広告効果を担保しながらもコスト効率をもっと高めたい─ そういった「本質的な投資」の実現に向けた課題を問うべくいくつかのケース例を本コラムで紹介してきたが、共通して述べたかったことは「しっかり見られる広告作り」の重要性である。

折しもデジタル広告を取り巻く環境は、プライバシー侵害の懸念から個人データに関する規制強化が進み、ユーザーとメディアとの新たな関係構築が今まさに問われるタイミングであり、「本質的な投資」の実現に向けた課題に向き合い、業界全体で広告の在り方について考える良い機会になればと思う。

<図2~3>

調査機関:株式会社マクロミル

調査対象者:15-44歳男女

調査期間:「1週間後」は2020年7月、「7週間後」は2020年9月

サンプルサイズ:「1週間後」は広告非接触者n=145、ユーザー投稿型動画メディア広告のみ接触者n=277、ABEMA広告のみ接触者n=32、「7週間後」は広告非接触者n=112、ユーザー投稿型動画メディア広告のみ接触者n=216、ABEMA広告のみ接触者n=19

<図4>

調査機関:株式会社マクロミル

調査対象者:各メディアを直近1ヶ月以内に利用した15-69歳男女

調査期間:2019年7月

サンプルサイズ:ABEMA利用者n=416、CGM型動画メディア利用者n=416